Q いま色弱者がかつてより生きづらくなっている、とはどういうことでしょうか。

A 世の中はますますカラフルになってきているというのに、それを読み解くことができるのが「普通」だ、なのにそれができない「弱者」「異常者」がいる、というように、本末転倒の論理が広がっているからです。色覚のちがいのような人間の多様性を社会が「問題」として浮き立たせてしまっているからです。

私は1961年に四国の郡部で生まれました。

小さかったころ、田舎のこどもの生活という事情を考慮に入れても、いろいろな色を識別しなければならないという状況は、今ほどではなかったと思います。横断歩道の黄色い旗とかランドセルの黄色いカバー、運動会の紅白−−意味のある色分けとして思い浮かぶのは、そういうものです。

1970年代の中ごろ、テレビで印象深い風景がありました。「刑事コロンボ」という推理ドラマに、ある病院が登場したのですが、その病院の廊下には5本くらいの色のラインが引いてあって、受付が「ブルーの線に沿って行けば新館」のように案内しているのです。そのいろいろの色のラインは分岐点ごとにあっちへこっちへと分かれていって、青なら青についてゆけばよいわけです。とても「未来的」に感じられたのを覚えています。もっとも、当時としてはまだ目新しいことだったのでしょう。身の回りにそのような「色分けによる道案内」は見たことがありません。

ちがっていたのはフィクションの世界です。「ウルトラマン」のたぐいで、科学特捜隊の管制室では大型コンピューターが色とりどりのランプを静かに明滅させているのが常でした。文字はどこにも見当たりません。未来のイメージは「色で、そして色だけで、メッセージを送る」だったのです。これはSF作品によく見られる設定でした。

さて、「今」、まさにそのSFのイメージが現実になってしまったかのようです。たとえば駅で表示や掲示を見ると、実にさまざまな色が使われています。

色の多いことがすなわち悪いこととは限りません。たいていは文字が一緒にあったり、その文字の色分けだったりですし、その他の手がかりもあることですから、多色すなわち見まちがいが起こる、といったわけでもないでしょう。

けれども、無頓着であってよいわけではありません。上の電光掲示板で、いくつの色が用いられているか、そしてその色分けにどんな意味があるか、きちんと意識して見ている人は、いったいどのくらいいることでしょう。

これ以上に多色化が進み、そしてその「色分け」だけに「意味の違い」がかかってしまったとしたら・・・? それは、誰にとっても見づらい表示になるにちがいありません。

このページのような文字列にしても、一般にはよく、「強調」の意味で「色だけを変える」のをよく見かけます。それと「アンダーラインを加える」「斜体にする」「太字にする」といったことは、異なる手段だと気づかねばなりません(ブラウザにより斜体などがうまく表示できなかったかもしれません)。

色分けだけだと、良くない配色によって見づらくなりえますし、プリントアウトを白黒コピーしただけで「強調」のメッセージがまったく伝達できないことになります。「色分けだけに頼らない」は、ウェブデザインの基本なのです。

「黒板に赤チョークで強調」も、よくおこなわれていることかと思いますが、緑の背景に暗い赤い文字というのは、一般的に言って、そもそも見づらい、視認性の低い配色パターンです。白チョークにアンダーラインでたいていの用は足りるでしょう。

そういうわけで、視覚に訴える情報は、一般に、分かりやすい色を使うのはもちろん、色だけでなく形や数など他の手段とも組み合わせて伝えるのがよいのです。これを、情報伝達における冗長性(リダンダンシー)の原則と言います。それを実地に応用したのが「カラーユニバーサルデザイン」です。

これは万人にとって良いデザインの追求(少なくともそれを目指す姿勢や態度)であって、特別な困難を抱えている人に対する特別な工夫(バリアフリー)と区別することがあります。

歴史的・論理的には「バリアフリー」のほうがすこし先にありました。バリアフリーの考え方が、「技術を改めれば万人に良い結果を生み出すことができる」と教えてくれたのです。「逆に言えば、これまでは技術が人のあいだにカベ(バリア)を作っていたのだ」。「そもそも技術は人のためのものであるはず」と、教えてくれたのです。

しかし、少なくともこれまで、多色化のアクセルに対して、ブレーキやハンドルがあまりきいていなかったのではないでしょうか。むしろ、一般には、多色化イコール善というイメージが強いように思います。「日本には繊細な色彩感覚の文化がある」のような文化論さえ見かけます。

色とりどりの社会環境、いわば「カラフル社会」の問題点は、第一に、無頓着な配色が増える、ということです。

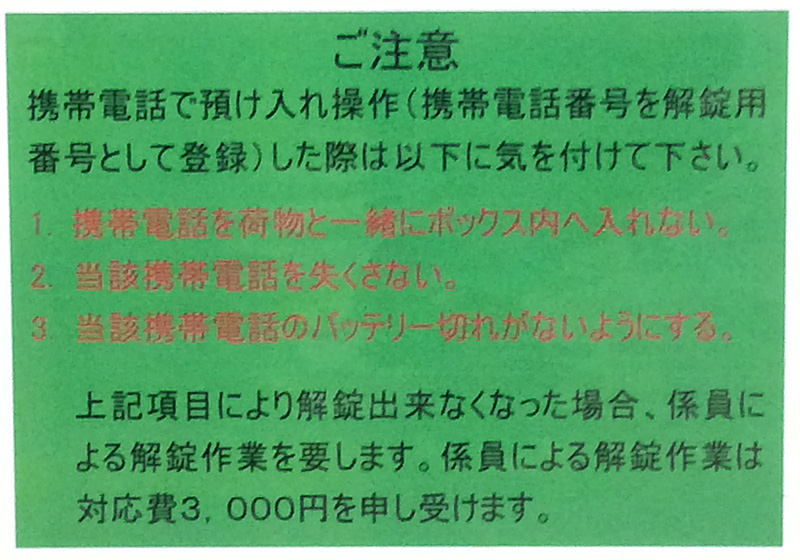

色とりどりの配色は、実は、それほど体系だっているわけではありません。上の写真はたまたま地下鉄のコインロッカーで見かけたものですが、これは誰にとっても見づらい、つまり「思慮に欠けた配色」の例ではないでしょうか。そして多分これは、職場のパソコンで作ったものでしょう。かつては印刷屋さんに頼まなければならなかったようなものや、あるいは、こんなに色とりどりではない手書きによっていたものが、いまや、各々勝手な「色とりどりのデザイン」で、できてしまうのです。白い紙にマジックで黒々と書いて、重要なところはアンダーライン、のほうが、よほど見やすくありませんか?

さらにたとえば、テレビの大津波警報のように重要なメッセージの色分けが無頓着に、しかも各局バラバラの色合いでなされていたので、2011年、大震災の後になって、それが改められることになったくらいです。

「繊細な色づかい」が美徳とされることもあるこの社会が、人の色覚の多様性については鈍感で、公共性の高い重要なメッセージの色合いについてもさほど体系的ではなかったという、この現実。

戦後だけでも半世紀近くにわたって全児童に色覚検査をほどこしながら、福利を考えた工夫という発想がまったく欠落した世の中に、私たちは住んでいたのです。

「カラフル社会」の問題点の第二は、それにもかかわらず、色彩環境について問題提起をおこなうと、かえって「色が見分けられない人がいる」というように単純化された誤解を発生させてしまうことです。カラーユニバーサルデザインの主張ですら、うっかりすると、「色が識別できない人がいる」という単純化されたイメージを、発生させかねません。

そのうえ、「前より悪くなっていた色彩環境」を「原則通りに改善する」ことが「色覚障害者に優しい」などと報道されたりします。前より悪い状態かもしれないのに、私たちは「優しい社会」に住んでいるような錯覚を起こします。

−−さて、どうでしょう。現代は「過度に色覚に依存した社会」になっている。それも、大してシステマティックではない。けれども、それで見づらい場合が生じるかもしれないとしても、それは無頓着なデザインのせいではなく、「もともと色覚異常の人がいるから」と受け止められやすい。

そのうえバリアフリーやユニバーサルデザインの報道から、私たちは「優しい社会」に住んでいるはずだという漠然たる印象が生じ、その裏返しに、それでも支障を感じる人々があるとしても、もうこれ以上はやむをえないことなのではないか、といった臆測が広がっている、としたら・・・?