夕闇迫れば

All cats in the dark

報道における「色覚障害」 3

1 2 3

3.「色覚障害」と「色弱」

3-1.結節点②: 2003年、「色覚障害」とバリアフリー

「色覚障害」は、2003年が12例であり、使用頻度のピークである。

その内容を見てみよう。2003年の全12例は次のようである。

【事例集2】 2003年の「色覚障害」:「見出し」ないし「本文」抜粋

1: 2003年4月5日付、投書、「私は色覚障害なので」色使いの天気予報マークが見えづらかったが、改善で見えやすくなった旨(名古屋)。

2: 2003年6月25日付、「色覚障害者や高齢者に見やすく バス路線図を改良」(神奈川)。

3: 2003年7月11日付、「高齢者や障害者に優しい生活環境を 熊本市で「UD講座」」(熊本)。

4: 2003年7月16日付、「色覚障害に対応、HPに変色機能」(愛知)。

5: 2003年9月3日付、本文、広告会社が市町村合併をサポートする事業を開始、色使いに配慮する旨。(広島)。

6: 2003年9月3日付、同日の広島と重複(山口)。

7: 2003年9月10日付、9月3日付の広島と重複(岡山)。

8: 2003年9月28日付、投書、「色覚「異常」の呼称に疑義が」。

9: 2003年10月2日付、投書「色覚障害の子、警官の夢消え」。

10: 2003年10月24日付、「色に頼らぬ地下鉄路線図を バリアフリーめざしデザイン募集」(川の手)。

11: 2003年12月9日付、「色に頼らず見やすさ 地下鉄路線図のデザインコンテスト」(川の手)。

12: 2003年12月14日付、本文、「色覚障害者に優しいカレンダー」の報(北海道)。

この事例集2を先に見た事例集1と比較すれば、様変わりしたことがわかる。すなわち、事例集2の重複する3例(5・6・7)の二つを除けば全9例、そのうち7例までがバリアフリーないしユニバーサルデザインの報道である。

当てはまらない2例は投書。そのうち一つが、先に見た「色覚異常」より「色覚障害」を選んだものなのだが、それはこの前後関係の中で成立していたかもしれない。「障害」が理解と配慮を求める言葉になったのだ。

その傾向は翌2004年にも続く。2004年の全7例を見ると以下のようである。

【事例集3】 2004年の「色覚障害」:「見出し」ないし「本文」抜粋

1: 2004年2月26日付、「色覚に障害ある人も見えるレーザーポインター」(高知)

2: 2004年3月2日付、「迷わず安心 色覚障害者や高齢者に見やすい地下鉄マップ」(東京)

3: 2004年3月4日付、: 本文、優れた地場産品として県内業者が開発した「色覚障害者にもはっきり見える」グリーンレーザーポインターが表彰された旨(高知)。

4: 2004年3月12日付、「色覚障害の人にも見やすく 荒川区の転入者向けガイドブック」」(川の手)

5: 2004年3月30日付、「色彩表示で手引き書 色覚障害に配慮」(神奈川)

6: 2004年6月6日、「「昔、見た色」お年寄りに 愛媛で、色補正のイラスト展」(大阪版)

7: 2004年7月24日付、「輪郭はっきり、色覚障害者に優しい探訪マップ制作」(佐賀)

すべてが色覚に関連する社会環境の改善例である。

作業できていないが、これは、この前後における他の「障害」との連動を視野に入れなければならないことかもしれない。「学習障害」や「性同一性障害」のように、人々がかつてあまり聞いたことのなかった新しい「障害」が増えてゆき、しかもそれが理解や配慮を求める動きになっていたように思われるのである(5)。

色覚に関連して、社会環境の改善を求める先行例としては、1984年10月21日付「教科書の図、色覚異常の子どもにも見やすく」、1997年8月29日付、「信号機進化、見やすさ向上 西日に強いダイオード型広がる」などがある。しかし、これらは「色覚障害」が登場しない記事である(「色覚異常」が登場する)。

なお、いまの後者、1997年の記事には「バリアフリー社会」という言葉も登場するが(おそらく色覚関連では初めて)、「バリアフリー(障壁のない)社会」と記載されており、まだ耳新しかったことがうかがえる。

さて、事例集2・3からは、次のように言いうるであろう。すなわち、

・2003年ころから、「色覚障害」は、バリアフリーやユニバーサルデザインの報とともに、多用されるようになった。

言い換えると、

・「配慮」が、単に気づかいではなく、社会的習慣や物質文化の改善を伴い始めた。

これにともなって、次のこともわかる。

・日常生活において識別しづらいものの実例が具体的に挙げられ始めた。

ただし、これの大半が地方面である。全国面は事例集2の8・9の投書だが、これは差別の告発という従来型の類型(重要でないという意味では毛頭ない)。

しかも、全国面のものがだんだん地方面に及んできた、というわけではなく、むしろ地方面で先行している。全国面での類例は、おそらく、2006年7月14日付の「街の色、優しくなあれ 色覚障害に配慮広がる」まで待たねばならなかった。翌年にはもう類例に「色弱」が用いられることになる年である。

ということは、

・この「色覚障害」印象は地域によって大きく異なるかもしれない。

2011年8月18日付、全国面の「津波速報、色を統一……[略]……色覚障害にTV各局配慮」は、震災直後であることに加えて、2000年代に下地のなかったところでは特に、強い印象を与えたかもしれない。

上へ

3-2.カラフル社会の陥穽

かつては「日常生活に支障はない」が決まり文句だった。だが、ある主婦からの投書は率直にうちあけている。

【引用】

私は色覚障害なので、[新聞の]従来の淡い色使いのお天気マークは見にくかったです。新しいマークは、くっきりして見やすく、本当に感謝しています。

私たちは「淡い」美しさが分かりません。色つきの細い線で描いた折れ線グラフも苦手で、地下鉄の路線図も見にくいのです。その点、新しい天気予報の色に貴社のポリシーを感じます。(2003年4月5日付)

この前後のその他の記事も含めて、支障をもたらす対象の実例を列挙してみよう。

・淡い色のお天気マーク

・色付きの細い線の折れ線グラフ

・地下鉄の路線図

・バス路線図

・デパート内の段差を示すピンク色のテープ

・市のホームページ

・色分けのカレンダー

・レーザーポインター

・区のガイドマップ

・役所で「赤色の窓口へ行ってください」

・テレビのリモコンのカラーボタン

--これでは「日常生活」が「支障」だらけである。以前の「身近な実例」が教科書やリトマス試験紙など学校内部のことであったのとも、大きく異なる。1980年代から90年代にかけての説明と、どうしてこんなに違ってくるのだろうか。

もちろん、改善を言うには問題を言わなければならないというシンプルな論理関係があろうが、そればかりではないように思われる。ここで検討する仮説は次のようなものだ。

1)制限の撤廃によって訴えやすくなった。

2)社会がカラフル化したことによって、支障が増えた。

仮説の第一は、言い直すと、かつての色覚検査が非常に広く「色覚異常」を篩い分け、厳しすぎる制限がありすぎたので、その弊害をとりのぞくため、それほどの支障はない、大半の人はそれほどではない、といった注記が必要になっていた、というものだ。(これはなにも報道ばかりではなく、眼科の専門家にも多く見られたものである)。

支障を感じる人々もあったが、そんな時代には、「だから制限だ」と言われるのをおそれて、言い出しづらかった。それが、制限の撤廃とともに、声をあげることができるようになった、あるいはそれを報道しやすくなった、というわけだ(6)。

だとしたら、色覚差別批判による歴史的達成という基礎を忘れるべきではないと私は思う。

加えて、もう一つの仮説が、先の支障のもとになったものごとのリストのなかに、示唆されている。

新聞のカラー化、色にあふれたホームページの登場、映写によるプレゼンでのレーザーポインター使用の増加、地上デジタル放送にともなうリモコンの複雑化、色刷りの配布物の増加……

つまり、それだけ社会がカラフルになった、ということである(社会の全般的カラフル化とでも呼んでおこう)。

これにはコンピューターとデジタル技術の普及が深く関与しているであろう。

それとともに「赤色の窓口」式の色彩に頼る社会的習慣もいっそう強まったのではないかと考えられる。記事の事例が実際にどうだったかはしらないが、印刷や内装の業者に発注しなくとも職場のパソコンとプリンターで「赤色の窓口」を作ることができるのは確かだろう(7)。

ここに示唆される仮説とは、「社会のカラフル化によって色弱体験を身近な題材で記述しやすくなった」、というものである。

いや、だから、これは以前には記述しようのない、もっと言えば、以前には存在しなかった経験であることになる。仮説を言い直せば、「色覚障害」として経験される支障が「社会的にかたちづくられた」、ということになる。

この「つくられた」は、専門家の臆断によってレッテルが貼られた、大したことのない差異を大した障害であるかのように言われた、という意味のそれとは異なっている。社会全体が色覚検査表のような世の中になってしまった、とでも言えばよいだろうか。そこには新たな色弱経験が発生していた、と考えられるのである。

もっとも、色彩の操作可能性の高まりとともに支障が生み出されたばかりではない。改善法が、色を変える、形を変える、境目に線を入れる、色ばかりに頼らず文字も組み合わせる、といったように、デジタル時代において一般に理解しやすいものになった、とも言える。社会にとんでもないコストを要求しているように写ることをそれほど恐れずに「改善」を訴えることもできるようになった、というわけだ。

上へ

3-3.「障害」カテゴリーのジレンマ: 普遍化か切り離しか

他方、1997年以前には主な話題であった進学や就業にかかわる問題の追跡といった記事は、事例集2・3においては、投書の一件以外、見られない。つまり、次のように言える。

・「色覚障害」は、私生活における消費場面、公共空間におけるサービス享受をめぐる問題という話題となった。

言い換えれば、当事者は消費者化されている。

さらにまた、記事からは、「色覚障害」が以前より広い意味になったわけではないこともうかがえる。「遺伝に伴うもの」とか「日本人男性は20人に1人」といった説明が、ほぼそのまま続いているからである。

・「色覚障害」が指し示す対象は、先天性の「色覚異常」である。後天的な色覚の変容を含めた包括的なカテゴリーが成立したわけではない。

もっとも、上記事例のなかには、「色覚障害」と「高齢者」や「視覚障害者」を並置したものも、いくつか見られる。そこには、問題をひとり「色覚障害者」のこととせず、広範な人々の共通関心事にしてゆこうとする普遍化(8)の萌芽を見てもよいだろう。

しかし、そのような普遍化はまだ限定的であるように見える。

上の事例からは、むしろ、配慮や改善を訴えるために色弱が「色覚障害」でなければならなくなった、「障害」が言及と顧慮を求めるための必要条件になってしまった、とも言える(9)。言い直せば、「ユニバーサルデザイン」という言葉が使われるようになっているにもかかわらず、配慮は「健常/障害の二分法」と一対一対応させられており、それゆえ「バリアフリー」と分別されていない(10)。

しかも、「社会はいつからこんなに色とりどりになったのだ」と、社会のカラフル化について問題提起した記事は見られない。改善は、色覚に弱点を抱えて困っている「障害者」に対する優しい規範、その模範例として登場している。

ここには、「障害」の本質化、つまり、社会の特定の状態が支障を生み出しているのではなく、それとは関係なく当の人々の身体のうちに障害があると見なす前提が発生するだろう。論理は、分け隔てをおこなっていた無思慮な社会について反省しよう、ではなく、そのような本質化のうえで、言ってみれば、気の毒な色覚障害者たちに優しくしよう、という温情主義の性質を帯び始める。

そのうえ生産・労働の場での問題は追跡されず、消費場面だけが話題にのぼるのでは、大きな問題であると言える(11)。

さて、一般に、「障害」「障害者」を、内容は異なれ多くの人が我が身にも生じうることとして受け止め、配慮を普遍化するための言葉として鋤き返してゆくことができるか、それとも、その言葉が制度や慣習に固定された二分法を呼び出し、切り離しの効果を発揮し続けてしまうかは、大きなちがいであるだろう。

しかし、普遍化の可能性を求めるにしては、「障害」「障害者」は、吟味しなければならない当の二分法の言葉そのものでありすぎる、というきらいがある。

消費者化、本質化、温情主義が、その問題点である。

にもかかわらず、ひとたびこういった表現が定着してしまうと、それに違和感を表明することは難しくなる。

それは「優しさ」への反論となってしまいかねない。言い換えると、上の枠組が、規範として説かれるあまり、「優しい」という言葉で過剰防衛されている。

ことに、当事者が「色弱者はいつから障害者になったのだ」と不用意に述べようものなら、あたかも障害者を置き去りにして自分たちだけを健常者化しようとする政治に従事しているかのようにように写る。それでは、差異の認知と配慮という成果を放棄してしまうばかりか、配慮の普遍化にも背を向けかねない。

「障害」はなお開拓すべき課題を有している、といえるとともに、さらに新しい言葉を模索する社会的動機が発生してもおかしくはない。

その条件もだんだん分かってきたであろう。

①「障害」ほど切り離し効果が大きくないこと

②「障害」が有し始めた配慮への喚起性は保つこと

③配慮を普遍化する論理につなげやすいこと

しかし、これはかなりの「難題」だと言ってよい。①と②、②と③とが、ともすれば、相容れない性質を持っているように感じられるからである。

上へ

3-4.結節点③: 2007年の「色弱」

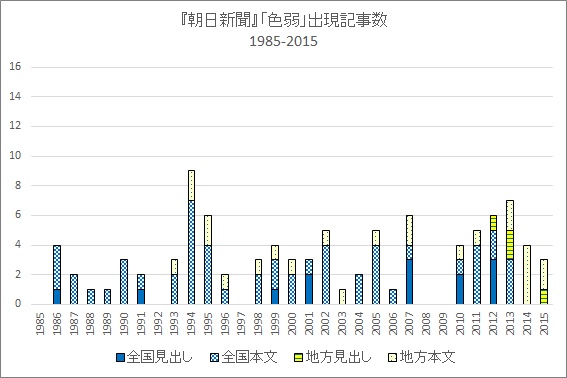

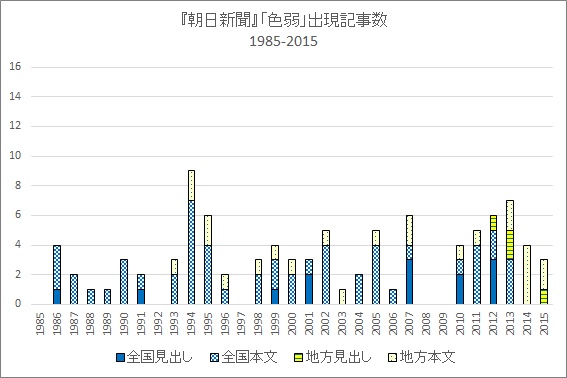

在庫として残ったのは「色弱」である。図3を再掲しておこう。

図3 『朝日新聞』における「色弱」出現記事の推移:1985-2015

「色弱」は、以前、「色盲・色弱」というように、「色覚異常」のうちの軽いものを指した。したがって、「色弱」が総称として成立するためには、①「色盲」が廃されてなければならず、また、②医学的には採用されている「色覚異常」の総称も避けられていなければならない。

新聞紙上の用語法に限って見るなら、その条件がそろうのは、おおよそ2005年以後である(図2・図4も参照)。が、そのことがはっきりするのは、2007年における次の記事、3件かと思われる。

【事例集4】 2007年の「色弱」:「見出し」抜粋

1: 2007年4月24日付、「伊賀公一さん 色弱のカラーコーディネーター」

2: 2007年5月20日付、「色弱の人にも優しい「色覚バリアフリー」拡大 リモコンからチョークまで」

3: 2007年6月6日付、「色弱の見え方、例示は適切か」(投書)

三者ともカラーユニバーサルデザイン機構がらみの記事である。新しいアクターの登場にともなって新しい用語が登場した、と見ることができるが、しかし、「色弱」のこうした使用法はこの時期以前には成立しがたかったこと、上の通りである。

しかし、この用語法も議論を呼んだ。

第一の記事には「強度の色弱」という表現が見られる。

従来、「色弱」とは、「色盲」ではなく「色弱」、つまり全体の中の軽い方、を指していた(もっとも、その区別はあまりはっきりしていなかった)。だから、かつて「強度の色弱」といえば、「色覚異常のうち比較的に軽い部類である色弱のうちの強度のほう」という意味であった。ここではそうではなく、先天性色覚異常の総称である「色弱」のうちの「強度」であるから、言葉としては同じ「強度の色弱」でも、意味のうえでは以前より「強度」が増している。

これと連動して、第二の記事には、「300万人以上といわれる色弱者」について「色弱の人は、赤や緑が焦げ茶色に見えるなど見え方が異なる。「左右で違う色の靴下を履いてしまった」とか「焼き肉を生で食べてしまった」「グレーのシャツと思って買ったら実はピンクだった」という人も」といった説明が見られた。

2003年前後の「色覚障害」よりもいっそう「色覚の本質的な障害」を想起させる例示ではなかろうか。

そこで第三の記事(投書)は、色彩環境の改善の取り組みには賛意を示しつつ、しかし「例示は適切か」という問題提起をおこなった。「色弱者が進学や就職で被ってきた差別の長い歴史を振り返る時、注意を促さずにはいられない」と。

「色弱」を用いた記事が、一般向けにわかりやすく配慮を求めるために「切り離し効果」に頼るという点で、「色覚障害」のパターンをひきついでしまっている。やはり消費場面に特化した話題という点でも同じだ。

配慮のアイデアや規範を説く報道が、その消費場面における積極性の裏面で、「差別の長い歴史」において抱かれがちだった「色が見えない」式のイメージを再びふくらませ、「危険にちがいない」「ハンディになるにちがいない」という推論を再び刺激し、生産と労働の局面においては「制限があって当然ではないか」「要求よりもまずは自制」という論理をどこかで育てつつあるかもしれない、としたら?

配慮を求める言説が注意しなければならないのはこの点であるにちがいない。

理解を得、配慮を求めるためには、強く端的な例も必要だろう。まずもっては特別に耳を傾けてもらわねばならない。

しかし、それが切り離しばかり生んでもいけない。言葉としての「色弱」は、「色覚障害」ほど切り離し効果が大きくはないかもしれないが、他方、「色覚障害」が「障害」のサブカテゴリーとなって普遍化の契機を含み得たのに比して、他の部類の人々に広まってゆきづらいかもしれない。

色覚をめぐる社会問題についてあまり詳しくない人に「色弱」が与えるイメージは、「色を見分ける力が弱い」というものであろう。「色覚のタイプのちがい」とはなかなか受け止められない。しかも、「配慮」や「支援」が説かれると、「大した」無能力状態が想像されてしまう。

「色弱」を用いるときには、「見る能力の優劣」ではなく「見え方の多様性」であることの説明、そして社会モデルによる問題の再記述が、必要となるだろう(12)。

上へ

4.言葉を耕す

4-1.配慮の普遍性を求めて

--こうしてみると、今後の課題は、「当事者の声」に耳を傾ける必要と、「配慮の普遍化」との両立ではないか、と言えよう。

2009年7月26日付のオピニオン記事、矢野喜正による「色覚異常 普遍的な平等目指す改善を」は、それが、あれかこれかになってしまっている問題含みの状況を、言い当てていたように思われる。

矢野は、人口に膾炙した言説の実際的効果として、「障害ではない」を根拠に進路制限を撤廃しようとする論理と、「障害」という名を与えることで色彩環境の改善を求める論理が、ともに「色覚という限定された身体機能への評価」を焦点にしてしまっている、と指摘する。

私なりに言い換えれば、「障害」という言葉は、あまりにも健常/障害の二分法を想起させがちであり、それゆえ、本質的なインペアメントの「ある」(だから配慮せよ)「ない」(だから制限を撤廃せよ)へと、論理が引き寄せられてしまうのである。

そこで矢野はまず「色覚異常」という言葉に注意を促し、「誰もが色覚異常になり得る」と説く。

【引用】

国内の先天色覚異常は約290万人、うち実生活に困難が生じていると想定されるのは約125万人。一方の後天色覚異常は白内障・緑内障・糖尿病網膜症など加齢・病気・けがなどに伴うもので合計すると1千万を超す。誰もが色覚異常になり得るとも言える。

重要なことに、それにもかかわらず、特定の身体機能(この場合、色覚)に生来的な欠損のある/ないの二分法に陥った思考--それゆえ改善例もまた色の問題に特化してしまう傾向--が、「ユニバーサルデザイン」に関する誤解と結びついている、と矢野は続けている。

【引用】

視覚に限っていえば、色彩のみにとらわれず、形態や質感なども併せて工夫することで情報の伝達性能は向上する。そこに点字・蝕地図・音声案内などを併設し、さらに補助を担う人材を配置すれば、救済される対象者はずっと広がる。駅や空港などの複雑な空間案内には携帯型の情報端末を用意し、利用者側からも双方向に対応できるようになればなお望ましい。

こうした「情報保証」を整えることは、身体的・知的・精神的・民族的・地勢的・経済的な差異に連動する不平等の軽減へとつながっていくだろう。近年、「ユニバーサルデザイン」をとなえる条例が各地で成立したが、そのほとんどは公共施設の設計改善を促すだけに過ぎない。それは誤りで、真のユニバーサルデザインとは、普遍的な平等を目指した公正な社会環境そのものを意味するのである。(2009年7月26日付)

つまり、できるだけ十全な「情報保証」を通した「公正な社会環境」の構築へと、普遍化できるはずだ、というのである。

「色彩のみにとらわれず、形態や質感なども併せて工夫する」は、唱道されているカラーユニバーサルデザインにおいても基本的な原則であろう。

そしてそれは本来、先天性の色覚少数者のためだけのものではない。指摘されている通り、「誰もが色覚異常になり得る」。それも、加齢や病気によるものばかりではあるまい。ただ薄暗がりになるだけでも見えづらい配色は増える。そこに無思慮なデザインが増加すればなおさらである。形、図像、文字などと組み合わせ、できる限り視認性と読解可能性を高めることは、だから、万人にとって効果的だ。

また、掲示やサインなどにおいては、複数の手がかりを埋め込んでおくことが、異なる知的・文化的背景を持つ人に対しても、読解のヒントを複数提供することになる(たとえば色がどんなイメージを喚起するかは文化的背景によっても異なるかもしれないのだから)。すなわち「普遍的な平等を目指した公正な社会環境そのもの」を目指すことになる。

もとより、その技術的改善が本当に「万人」にとって良かったかどうかは、吟味の余地がある。矢野の指摘によれば、「先天色覚異常と後天色覚異常は色彩の誤認傾向が大きく異なり、双方の誤認予防に有効な彩色は実現できそうにない。特に後天色覚異常は個人差が大きく、彩色の合意をとるのは不可能に近い」。

配色のみに限られないだろう。形や質感を変えたとしても、本当の万人向けにはなっていないかもしれない。それは不可能に近いかもしれないほどの難事だ、と考えるべきなのではないか。そう考えるなら、ユニバーサルデザインは、普遍化へ向かう吟味を継続的におこなっていかなければならないという課題を本来的に背負っている、と言える。言い換えれば、「こうしておけば万事OK」への戒めを怠ってはならない、ということだろう。

「ユニバーサル」とは、そういう方向性そのもの、つまり、継続的な吟味の意志と態度、それを可能にする制度的工夫のことを指すにちがいない。

上へ

4-2.言葉を耕す

「差別」に対する異議申し立てや、「色弱」の使用のなかにも、当事者の声に耳を傾けつつ普遍化を試みるという挑戦、通常の二分法への挑戦が、含まれていたはずである。

色覚差別批判とはもとから色覚の差異の否認のことではなく、身体的差異が存在することを認知したとしても不平等な処遇が正当化されるわけではない、という主張であろう。また、「障害」とは言われないにせよ、見え方の差異に対しては配慮するというのが「色弱」使用に込められたメッセージであったろう。

ところが、二分法への挑戦を含む試みが、当の二分法によって読解されてしまう。批判・克服をめざす声が、まさにその批判し克服したい論理によって聞かれ、解釈されてしまう。

ここに見えてきた問題は、発想を新たにしようとして用いられる言葉が、いつしか、通用しているわかりやすい二分法に引き寄せられてゆくという磁場のような力だ。

「配慮」は、かくも難しいことなのだろうか。

たぶん、そうなのだろう。

社会的な制度や慣習はシンプルな人間の部類分けをおこないがちであり、私たちもついそれを前提に考え、すると論理もえてして二分法的になってしまう、という悪循環が、きっとある。

私たちはそれだけ窮屈な社会に住んでいる、いや、「社会」というものはそもそもそういう窮屈さを本来的に持っている、ということなのかもしれない。

多様性の尊重とは、そういう社会へのチャレンジであるにちがいない。

だとしたら、やるべきことも見えてこよう。

社会の制度的な次元におけるシンプルな人間の部類分けについて常に反省を怠らないこと。これがまず必要だ。

言葉の問題は、それと区別しつつ、また、関連づけられなければなるまい。もとより、この言葉を使っておけばOK、といった言い換えマニュアルでは解決しない。いわば「言葉を耕し続ける」ことが必要なのだろう。

ちょうど、田畑の土は、一回耕せばよいというものではなく、ことあるたびに鋤き返さなければならないように。

そういえば「文化」とはそうしたものなのだと、聞いたことがある。

上へ

注

(5)「性同一性障害」について、鶴田幸恵によれば、「2003年1月には、性同一性障害という名称が入った当事者団体が誕生し、4月には性同一性障害をカミングアウトしたトランス女性の区議が誕生した。特例法も7月に成立し、翌年2004年には施行され、そのことが報道されることによって、また性同一性障害がテーマになったテレビドラマの放映や競艇選手のカミングアウトのニュース報道によって、性同一性障害の社会的な認知は一気に広まることにな」ったという。しかも重要なのことに、医療的措置を求めるための「方便」としてではなく、「本来の自分になること」という「本質」としてそれを受け入れ、「生き方を肯定するためのアイデンティティに変化」していったという(鶴田2016: 49-50頁)。

もちろん、「障害」としてカテゴリー化され名付けられることで得られた配慮・理解と、そのカテゴリーや名前ゆえに失ったものとが、それぞれの領域において、あるにちがいない。その共通項と相違点とを整頓しておく必要があるかもしれない。→本文へ

(6)これをこう言う人があるかもしれない。すなわち、制限をすり抜けたり制限に反対したいがために、当事者たちがこれらの支障を隠していたのではないか、と。

これは当事者に対する不信を含んだ意地悪な仮説である。確かに、すり抜けようとした当事者はあった。しかしそれは篩い分けの色覚検査が排除に直結していた社会の慣習によって強いられたものにほかなるまい。それをとらえて当事者を疑い、ますます検査の必要を強調するという一部の専門家に見られた態度は、色覚検査の導入と同じほど古くからあったものである。嫌疑の自己循環、とでも言おうか。

種々のバリアがなくなった結果、当事者は自制かすり抜けかという境遇から解放された。支障を感じる人がそれを表明することができるのは、その成果である。不信や嫌疑は控えて、その歴史的な意義を積極的に認めるべきであろう。→本文へ

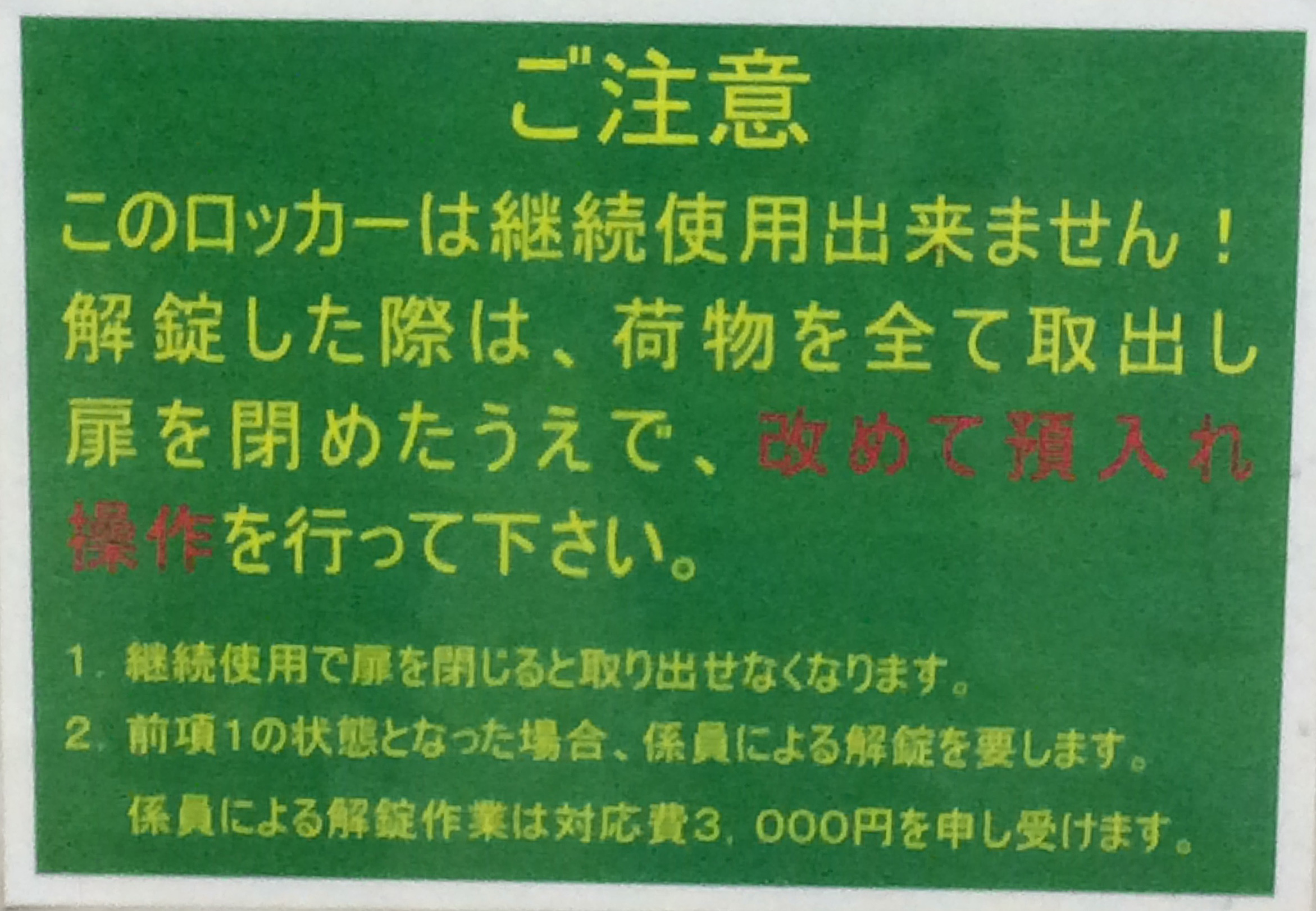

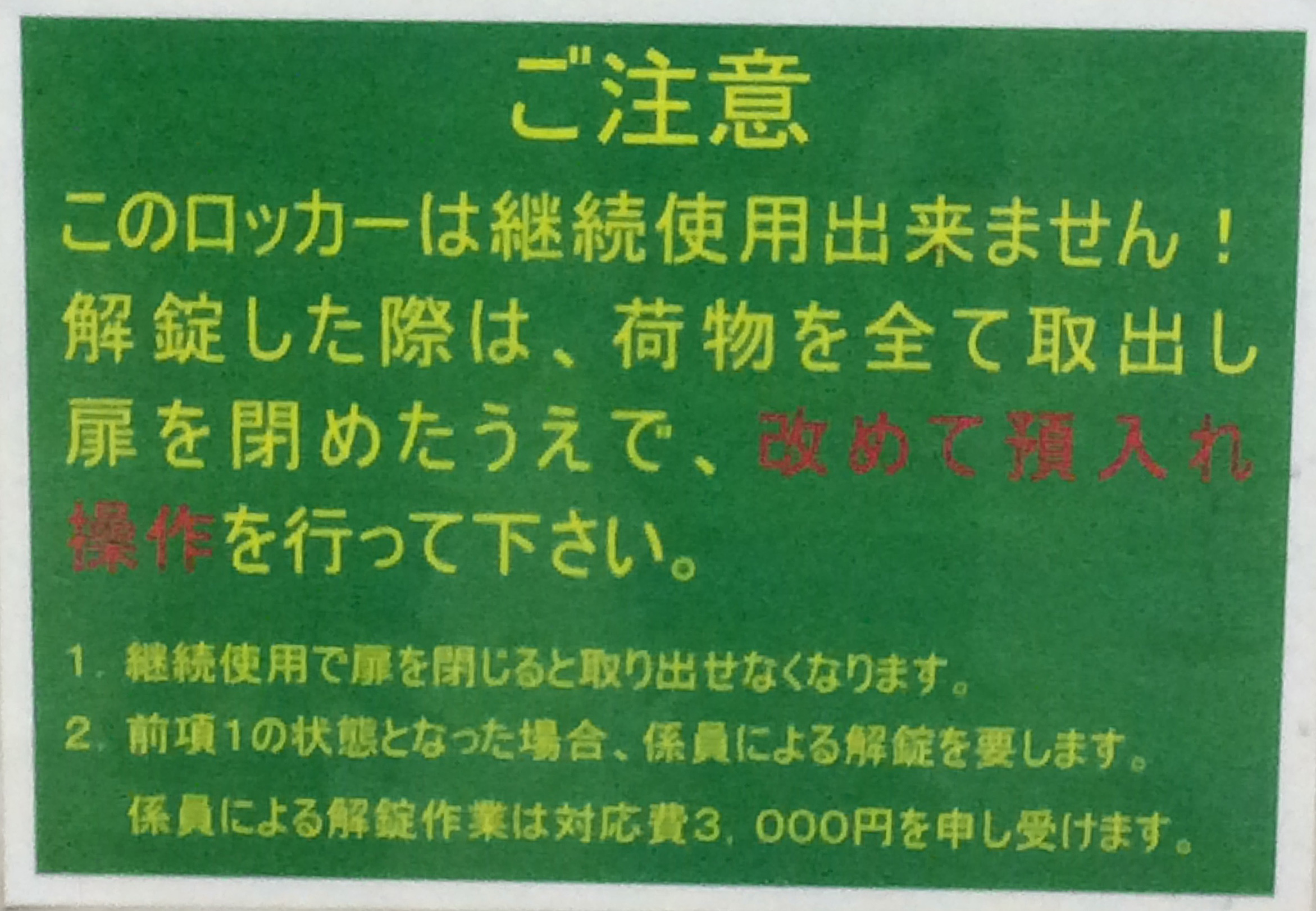

(7)報道の例ではなく、また当時のものでもなく、最近、近所の地下鉄ロッカーで見かけたものだが、写真1のような貼り紙は、確かに、「職場のパソコンで手軽に作れる」時代になって、身近に存在しうるようになったものではないだろうか。私にはよく注視しないと判読しづらいのだが、これはしかし一般的にも視認性の低いデザインではないだろうか。

かつても印刷業者や塗装業者がこういう配色のデザインをしないではなかったろうが、「巷にあふれる度合い」が決定的に異なるように思われる。

写真1 近所で見かけたロッカーへの注意事項貼り紙

→本文へ

(8)障害者運動の中で出て来た考え。すなわち、障害者の要求は、高齢者や病人など、他の様々な人々と広く連帯できるはずだ。「障害の普遍化」ともいう。(杉野 2007: 101-4頁)。言い換えれば、要するに他人事ではない。いまは「健常者」と呼ばれている自分もいつでも「障害者」になりうる。情けは人のためならず、というわけである。→本文へ

(9)「場づくり」にとりくんでいるNPO法人「れんげ舎」の長田英史は、1997年に取材を受けた折、こんなふうに言われた経験について述懐している。「不登校の子でもなくて、障害のある子でもないんですか? う〜ん、普通の子のために、居場所が必要な理由がわかりません」。それがいまでは「なるほど。それは素晴らしい。ここに来られる子はしあわせですね!」になるという。同じ活動でも時代が変わると、理解のされかた、受ける評価が全く異なる、というのである。→本文へ

(10)ここでは、たとえば歩道における視覚障害者用の誘導ブロック(点字ブロック)のように、特定部類の人々のための工夫を「バリアフリー」と呼び、ドアなどで握力を前提にしなくてもよいレバーハンドルとかプッシュプルドアハンドルを適切に配置する工夫を「ユニバーサルデザイン」と呼びたいと思う。

エレベーター内の車いす用バックミラーが台車を押す人にとっても良い結果になる、というように、バリアフリーがユニバーサルデザインに近づくことはある。目を閉じていても区別できるシャンプーとリンスのボトルのちがいのような工夫が視覚に障害を持つ人にとっても良いというようにユニバーサルデザインがバリアフリーを包含することもあるだろう。しかし、常にそうならねばならないというわけではない。むしろ、点字ブロックが車椅子やベビーカーにとってはすこしうっとうしいというように「バリアフリーコンフリクト」を生むこともある(中邑・福島 2012)。障害者に優しい社会は皆に優しい社会だ、と、そう単純に言えるわけではないのである。もちろん、だからといって、点字ブロックは邪魔だから撤去すべきだ、などというのも、反対方向の単純化である。

このように、バリアフリーとユニバーサルデザインは、考え方として異なり、どちらかに解消されてしまうものではなく、しかも両方とも必要なものなので、あえて区別を重視すべきだろう。→本文へ

(11)色覚を理由とした就業制限はもはやほとんどなくなった、で済ませてよい問題とは思えない。第一に、制限がある分野が残存しており、はっきりした根拠やケースに応じた判断がなされているかどうか、疑問の余地がある。第二に、配慮のない職場で色覚少数者にやらせてみたら「できなかった」という事例が蓄積されている危険がある(中村 2012)。当事者を労働者として受け入れているかどうかは問わずに消費者としてのみ歓迎する、というのでは、バリアフリーやユニバーサルデザインも当事者を食い物にする試みに堕しかねない点、注意すべきであろう。→本文へ

(12)当事者に対する積極的な支援のコツや方法を解説した『色弱の子どもがわかる本』の末尾で監修の岡部正隆が次のように論じていることは、これと合致する方向性だと思う。

「色弱・色盲・色覚異常などと聞くと、「色を区別する能力が劣っている」と思われるかもしれません。しかし……[略]……色弱は決して色を見分ける能力が劣っているわけではなく、他の人たちと色の見え方が違う、異なるタイプの色覚だと言えます。/では、色弱の人は何が弱いのでしょうか。それは同じように見える人たちが社会においては少数派であること、つまり「色」空間における社会的「弱」者であることでしょう。/色弱の子どもたちは、多数派であるC型色覚の人たちに都合よくデザインされた色空間の中で、C型の人たちと一緒に生活していかねばなりません。……[略]……色覚の多様性に対する家族や学校や社会の理解と、ちょっとした生活の知恵を持つことが重要です。/一方でこれからは……[略]……本人たちに様々な努力を強いるのではなく、どのようなタイプの色覚であっても不利益をこうむらない、色覚バリアフリー・カラーユニバーサルデザイン(CUD)が行き届いた社会を実現していかねばなりません」。

(引用では表現できていませんが、「色」空間における社会的「弱」者が、原著ではそれぞれカギカッコではなく傍点で強調されています)。

ここにおいて「色弱」は、多様性、および少数者(マイノリティ)というキーワードと結び付き始めている。

→本文へ

文献

(著者氏名五十音順)

カラーユニバーサルデザイン機構、『色弱の子どもがわかる本』、かもがわ出版

九鬼伸夫1999『記者のち医者ときどき患者』朝日新聞社

杉野 昭博2007『障害学―理論形成と射程』 東京大学出版会

高柳泰世1996『つくられた障害「色盲」』朝日新聞社単行本

鶴田幸恵2016「性同一性障害として生きる--「病気」から生き方へ」、酒井泰斗ほか編『概念分析の社会学2』ナカニシヤ出版:46-64。

長田英史|NPO法人れんげ舎、2016、「「地域の様々な人たちを巻き込んで」と嬉しそうに言う人たち」、URL:https://note.mu/osdt/n/n16ae431e1f9a、2016年9月参照。

中村かおる、2012、「先天色覚異常の職業上の問題点」、『東京女子医科大学雑誌』82(臨時増刊): 59-65。

中邑賢龍・福島 智2012『バリアフリー・コンフリクト: 争われる身体と共生のゆくえ』東京大学出版会

日本色覚差別撤廃の会1996『色覚異常は障害ではない』高文研

ライル、ギルバート、篠沢和久訳、1954=1997、『ジレンマ―日常言語の哲学』勁草書房

1 2 3

■ 2016年9月24日版

上へ